- 「上郎幸八」翁の隠居地(2)

- 最近の「検索」は変だ!(0)

- 難題(越生)(4)

- 西行祭(1)

- 修二会(しゅにえ)懐かしい(0)

- 久々に「アラビアのロレンス」を!(0)

- いつもながら(1)

- 格調高い「河鹿」句会の理念(1)

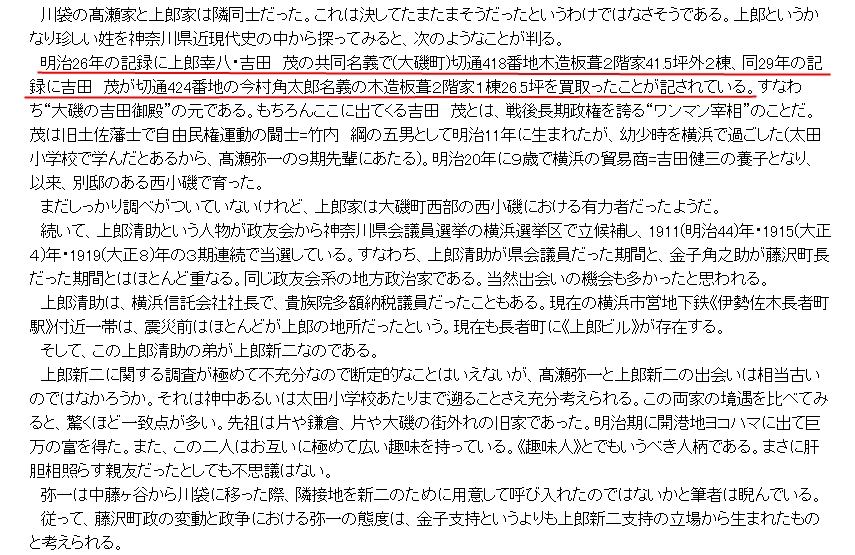

[ 編集 ][ 返信 ]「上郎幸八」翁の隠居地

Woody web

わがルーツの「上郎(こうろ)幸八」翁が、最後に住んでいた場所が判った。

藤沢の鵠沼(くげぬま)の歴史を纏めているホームページがあって、鵠沼に住んでいた上郎幸八翁の息子・上郎新二が藤沢からの県会議員として活躍していた頃の話に出てくる。

http://homepage3.nifty.com/kurobe56/ks/ks0285.htm

この中に、上郎幸八翁が最後に住んでいた場所は、大磯の切通418番地となる。この地は、吉田 茂(元首相)と上郎幸八翁とが共同名義で登録したと書かれている。

つまり、吉田健三(吉田 茂の養父)は、早くして40歳で逝ったから、後に買い増しした大きな吉田 茂邸は、吉田 茂と上郎幸八(後見人のようになっていた)との共同で登録となったのだろう。

吉田健三夫人・士子さんと上郎幸八翁の後妻・嘉代子さんは姉妹であったこともあり、姉妹同士、一緒に同居していたと言える。

2015/02/03 Tue 17:28 [No.1473]

[ 編集 ][ 返信 ]Re: 「上郎幸八」翁の隠居地

Woody web

「鵠沼(くげぬま)を巡る千一話」の中には、上の朱記部分に書かれている。

http://homepage3.nifty.com/kurobe56/ks/ks0285.htm

現在は、神奈川県立の公園「大磯城山公園」となっている。

2015/02/03 Tue 17:45 [No.1474]

[ 編集 ][ 返信 ]Re: 「上郎幸八」翁の隠居地

Woody web

2016/3/27に吉田茂邸を訪ねてみた。

吉田茂邸は、大磯町の郷土資料館として再建をしていて、おおかた外観は出来上がりつつあった。来年4月には、内部の完成を経て、オープンするとNPO法人「大磯ガイドボランティア協会」の方が話されていた。

「上郎幸八翁の妹の子孫の者ですが・・・」と名乗り出ましたら、「敷地内に上郎家と吉田家の境界を示す石碑が見つかっています」と言われ、七賢堂の南方の敷地の石碑を案内して頂いた。

何分にも100年以上も経っている石碑だから、石の劣化も進んでいて刻まれた字は見にくいこともあったが、なんとか「吉田家・上郎家」の字が読めた。

公園内を案内されている大磯ボランティア協会の方でも、特にその方の案内は詳しかった。良い方に、案内をして頂けたと感謝してます。

2016/04/13 Wed 14:00 [No.1588]

[ 編集 ][ 返信 ]最近の「検索」は変だ!

Woody web

最近は「検索」をすると、やたらと商業宣伝文が出てくる!

探し求めている目的の内容につながらないことが多いとはお思いになられたことは無いでしょうか?

検索サイトのプログラムが故意に、ある商業用に捻じ曲げられているとおもいますね。

とあるホテルの検索の電話番号を調べようと思って検索したら、そのホテルは出てくるが、電話番号は表に現れない!そのサイトはホテルや宿を紹介する検索サイトとグルになっていた。

そして、ホテルの予約欄は全て満席になっていて、どうしても予約サイトで会員登録しないと、予約が出来なくなっている。

全くインターネットを一部の商業グループの意志に捻じ曲げられている。全く遺憾に思いますね。

2016/04/12 Tue 17:42 [No.1587]

[ 編集 ][ 返信 ]Re: 難題(越生)

Woody web

もるげんさん、お早うございます!(^-^)

> 兼明親王の歌ですな。

ピンポーン!(^-^)

> ゴルフ友達の居る箱根仙石原から貰ってきた我が家の山吹はやはり実がならないです。

綺麗な黄色ですね。そりゃ、良いものを貰われましたね。

> 越生の女性はなんと教養のある乙女だったんでしょうね。

> ところで越生は何と読むんでしょう?

>

> 越前"武生"の人なら知ってるでしょうねえ。

いやいや、知りませんでした。

これも難解地名ですね。くさめものですね。(^-^)

曼珠沙華のたくさん咲く地に近いんですね。

しかし、この「越生」の漢字の組み合わせは「越前」と「武生」を合わせたような地名ですね。

冬の時期に、新聞の俳句欄に「柿生と福生羽咋も読めずくさめかな」なんていう句が載ってました。本当に、地名は難解ものが多いですね。北海道へ行くと、オンパレードで難解地名が出てきますね。

もっとも、北海道の場合は、アイヌ語の当て字ですけどね。

「おごせ」!勉強になりました。m(__)m

2016/04/07 Thu 11:49 [No.1583]

[ 編集 ][ 返信 ]Re^3: 難題("安心院""日出""鉄輪")

Woody web

> すみません。もう少し解説して下さい。

> ("くさめ”がくしゃみで、冬の季語までは解るんですが・・・・)

はい、これは読売新聞の文芸欄の俳句の選者の方が、その句について解説してました。”くさめ”(くしゃみ)は、いきなり喋っている時になどに出てくるもので、発言をする人の威厳を壊してしまうものであるので、”困りもの”の意味ととらえることが出来るとのこと。この場合、地名を読むことが出来ず、困りものであるとの意味です。

> そうそう。郷里の近くに "安心院"その隣に"日出"、"鉄輪"があります。

> さて、何て読むでしょう? そして何で有名でしょう?

はい、”鉄輪”だけは知っています。「かんなわ」ですね。この地名は、全国的に「かんなわ」と読むことが多いですね。

場所は無論、大分県別府温泉ですよね。

後のふたつ”安心院”と”日出”は、読み方知りません。

”安心院”は一度調べたことがあったのですが、忘れてしまいました。(^-^)

教えて、下さいませ。

2016/04/07 Thu 18:17 [No.1585]

[ 編集 ][ 返信 ]修二会(しゅにえ)懐かしい

Woody web

一昨年は縁があって、お水取りに参加させて貰った。この時期には懐かしく思いますね。1200年間絶えることなく行なわれて来た国の安寧を祈願する行事だ。今年も、変わらず行われていることでしょう。

修二会は季語。あの時の感覚を句にしてみました。

松明の火の粉散りて修二会闇

修二会やみ火の粉にどよめく二月堂

松明の火の粉に上げる叫びかな

しじま闇修二会に走る僧の下駄

漆黒を走る僧侶の修二会やみ

修二会やみ階段走る下駄の音

2016/03/07 Mon 12:01 [No.1579]

[ 編集 ][ 返信 ]久々に「アラビアのロレンス」を!

Woody web

昨日は久々に映画「アラビアのロレンス」を観た。

1962年製作と書かれていた。

そう言えば、大学生の頃だった。2回も映画館に見に行ったのを覚えている。あれから、56年も経った。

昨日のは、NHKBSプレミアムでの4K画像用にリメイクされたものだった。初めて見る画像があったのには、驚きだった。4時間半の大作だ。

トーマス・エドワード・ロレンス作とロレンス本人の名前が出る。

オートバイが画面斜めに出てくる。画面が動き出すと、工事中の道路を走りだす。工事場所が過ぎると、オートバイのエンジンを吹かす。スピードが出てくる、路面が丘の峠付近を越えようとした時、ふらふらとした自転車の走行者を避けよとする。避けようとしてオートバイは道路脇のブッシュに突っ込む、オートバイが宙に浮かぶ。水中眼鏡のようなものがブッシュの小枝に引っかかって止まる。車輪が空回りして回る。ロレンスは死ぬ。

サイクス・ピコ協定によって、中東は英国とフランスに任されると言う結末。ロレンスが懸命にアラブの為に戦いとった中東は、今も混乱の中にある。ロレンスの見て来た中東と何も変わってないようにも思える。中東で戦っている人々は変わって来た。しかし、戦いは何位も変わってきていない。そう考えながら4時間半を見続けた。

2016/02/23 Tue 09:53 [No.1578]

[ 編集 ][ 返信 ]いつもながら

Woody web

毎月、いつもながら句会の宿題に悩んでおります。

決められた題について、とにかく形を整える。

しかし、詠んでみると、何が言いたかったのか?

「いま・ここ・われ」が入っているか?

自分の姿が浮かばない!・・・

何を言いたかったのか?が呆けている。また、先生から厳しい声が飛んで来そうだなぁ!

自分のHPに書いてみて、あ〜でもない、こ〜でもない、と悩みます。

難しさに悩んでいるこの頃です!

2016/02/14 Sun 17:45 [No.1576]

[ 編集 ][ 返信 ]Re: いつもながら

Woody web

3月に、いつも使わせて貰っている「なでしこ公民館」の祭があって、”磯の会”俳句会も、自分達の作品を掲示して活動ぶりを披露することになった。今までは散歩の途中で、公民館の祭を横目で眺めていたが、自分の作品を出すとなって、他人事ではなくなった。

自分の作品を2首選び、短冊に書き、出すことになった。

短冊に筆で書いて出す。筆で字を書くのは祝儀袋や、香典の時ぐらいだったのに、住所名前以外の漢字を書くのも久しぶりだ。如何に筆で書くことから遠ざかったいたかを感じましたね。

全く、様にならない短冊が出来た。困ったものですね。ただ、俳句文学館と言う会社の暦には、下手な字の短冊を載せてサンプルのように示してくれている。下手も、下手なりに、筆の書も、それなりに味を示してくれている。

まぁ、それにしても、もう少し、書道の練習を、これからしてみようと思いましたね。(^-^)

2016/02/20 Sat 19:27 [No.1577]

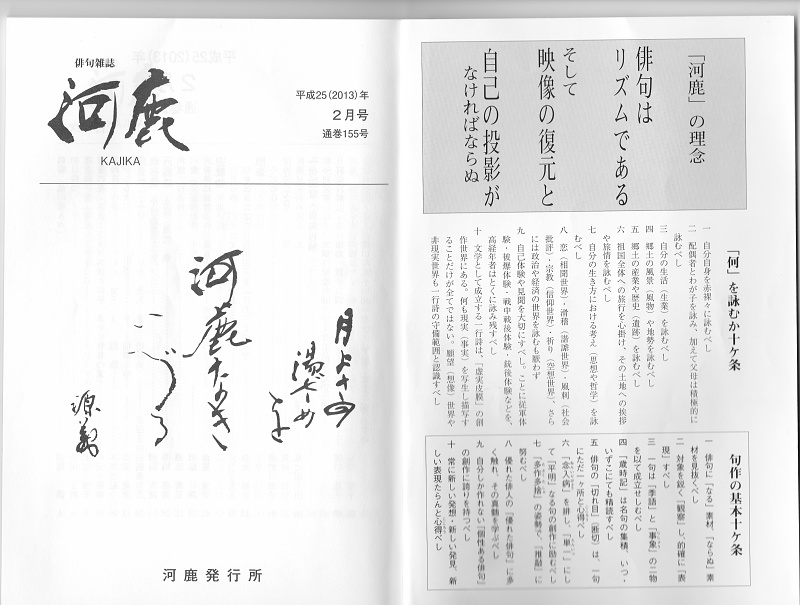

[ 編集 ][ 返信 ]格調高い「河鹿」句会の理念

Woody web

鹿児島の友人の入っている句会「河鹿」(淵脇護氏主宰)の句誌に書かれている「俳句の理念」を読んでみたら、実に背筋の正すべきことが明確に書かれている。

______________

「河鹿」の理念

俳句はリズムである

そして映像の復元と

自己の投影がならねばならなぬ

______________

「何」を詠むか十か条

1.自分自身を赤裸々に詠むべし

2.配偶者と我が子を詠み、加えて父母は積極的に詠むべし

3.自分の生活(生業)を詠むべし

4.郷土の風景(風物)や地勢を詠むべし

5.郷土の産業や歴史(遺跡)を詠むべし

6.祖国全体への旅行を心掛け、その土地への挨拶や旅情を詠むべし

7.自分の生き方における考え(思想や哲学)を詠むべし

8.恋(相聞世界)、滑稽(諧謔世界)、風刺(社会批評)、宗教(信仰世界)、祈り(空想世界)、さらには政治や経済の世界を詠むにも厭わず

9.自己体験や見分を大切にすべし。ことに従軍体験、被爆体験、銃後体験などを、高経年者は特に詠み残すべし

10.文学として成立する一行詩は、「虚実皮膜」の創作世界である。何も現実(事実)を写生し描写することだけが全てではない。願望(想像)世界や非現実世界も一行詩の守備範囲と認識すべし

______________

いやぁ、実に明快に俳句とは何を詠むべきなのかを、教えている。格調高い文章であるし、薩摩隼人らしい風に触れる思いがしますね。

2016/01/25 Mon 14:16 [No.1574]

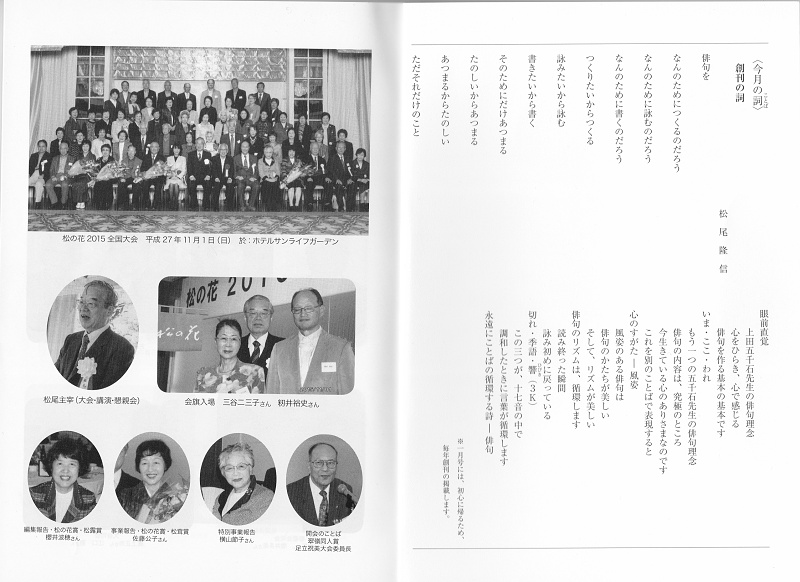

[ 編集 ][ 返信 ]「松の花」句会の理念

Woody web

さて、私の入っている「松の花」句会の理念は、以下の通り

______________________________

「松の花」句会理念

創刊の詞 松尾隆信

眼前直覚

上田五千石先生の俳句理念

心をひらき、心で感じる

俳句を作る基本の基本です

いま・ここ・われ

もうひとつの五千石先生の俳句理念

俳句の内容は、究極のところ

今生きている心のありさまなのです

これを別のことばで表現すると

心のすがたー風姿

風姿のある俳句は

俳句のかたちが美しい

そして、リズムが美しい

俳句のリズムは、循環します

詠み終わった瞬間

詠み初めに戻っている

切れ・季語・響き(3K)

この三つが、十七音の中で

調和したときに言葉が循環します

永遠にことばの循環する詩ー俳句

(一月号には、初心に帰るため、毎年創刊の詞の掲載をします)

_______________

で、あります。(^-^)

2016/01/29 Fri 19:00 [No.1575]